石川県/LEAD/バレーボール教室/バレーボールスクール/幼児体育指導

前田幸介

あなたは、ディグをする際に「どこで守ればいいか分からない」ということはありませんか?

各チームで、ディグの基本ポジションやフォーメーションは必ず決められていると思いますが、

毎回同じポジションとは限らないことをご存じでしょうか?

たとえば、

- 相手のトスがネットから離れた時

- 相手のトスが短い時

- 相手のトスが長くアンテナよりも外の時

この3つは、試合中に何度も出てきますが、あなたならどのような行動にでますか?

相手のトスに合わせて、ポジショニングを変える?

それとも、決められた基本ポジションを守る?

この判断は非常に重要で、一つ間違えると失点に繋がることは言うまでもありません。

相手を見て判断する!

さて、先ほどの質問についてですが、

やはり「相手のトスに合わせて、ポジショニングを変える」必要があります。

また、トスだけで判断するのではなく、

さらに「相手アタッカーを見て判断する」必要があります。

目線の運び方としては、こうです!

- ボール

↓- セッター

↓- ボール(トス)

↓- アタッカー

これは、バレーボールの基本です。

相手のトスが離れているのであれば、

相手のできることは「長いコースの打ち分け」か「ハーフスパイク」に限られてきます。

そのため、

- 後衛のレフトバックは長いコースを想定し、ポジショニングを行う

- 前衛はハーフスパイクを想定し、ポジショニングを行う

もし、相手のトスやアタッカーの体勢を見ずに、いつも通りのポジションに構えていた場合、

そこにはボールは来ないため、失点に繋がる可能性が高くなります。

相手のトスが短い時は、

- バックセンターはストレートコースよりにポジショニングを行う

- ライトの後衛はブロック後ろのフェイントのケアに回る

トスが短いと、打てるコースがかなり限られてしまうので、

アタッカーは、ストレートの奥やブロック裏にフェイントをしたくなります。

ここで、フェイントを落としたり、ストレートの奥にきたボールがとれないと、

相手のディフェンスを崩した意味がありません。

自分で考えて行動する!

相手を見て判断する場面は、もっとたくさんあります。

ですが、

チームで決められたフォーメーションがあるから・・・

違うところにいると怒られるから・・・

といった理由で、適切な判断とポジショニングをできない選手がいます。

また、いつも指示をされる習慣がつきすぎて、自分で考えて行動することなく、

言われてから「あっ!」と気づく選手もいますね。

この2つは、あなたがバレーをする上で、ものすごくもったいないことです!

なぜなら、自分で考えてやってみるからこそ、バレーボールはおもしろいのです!

練習の時から「トスが◯◯だから、ここだな!」と動いてみる。

目線は「ボール・セッター・ボール・アタッカー」を意識する。

相手を見て気づいたことを「ストレート!」や「フェイント!」などと声を出してみる。

そうして実践することで、試合で自然と動けるようになっていきます!

もし間違えたら、次また改善してみればいいのです!

ぜひ今日から、練習で実践してみてはいかがでしょうか!

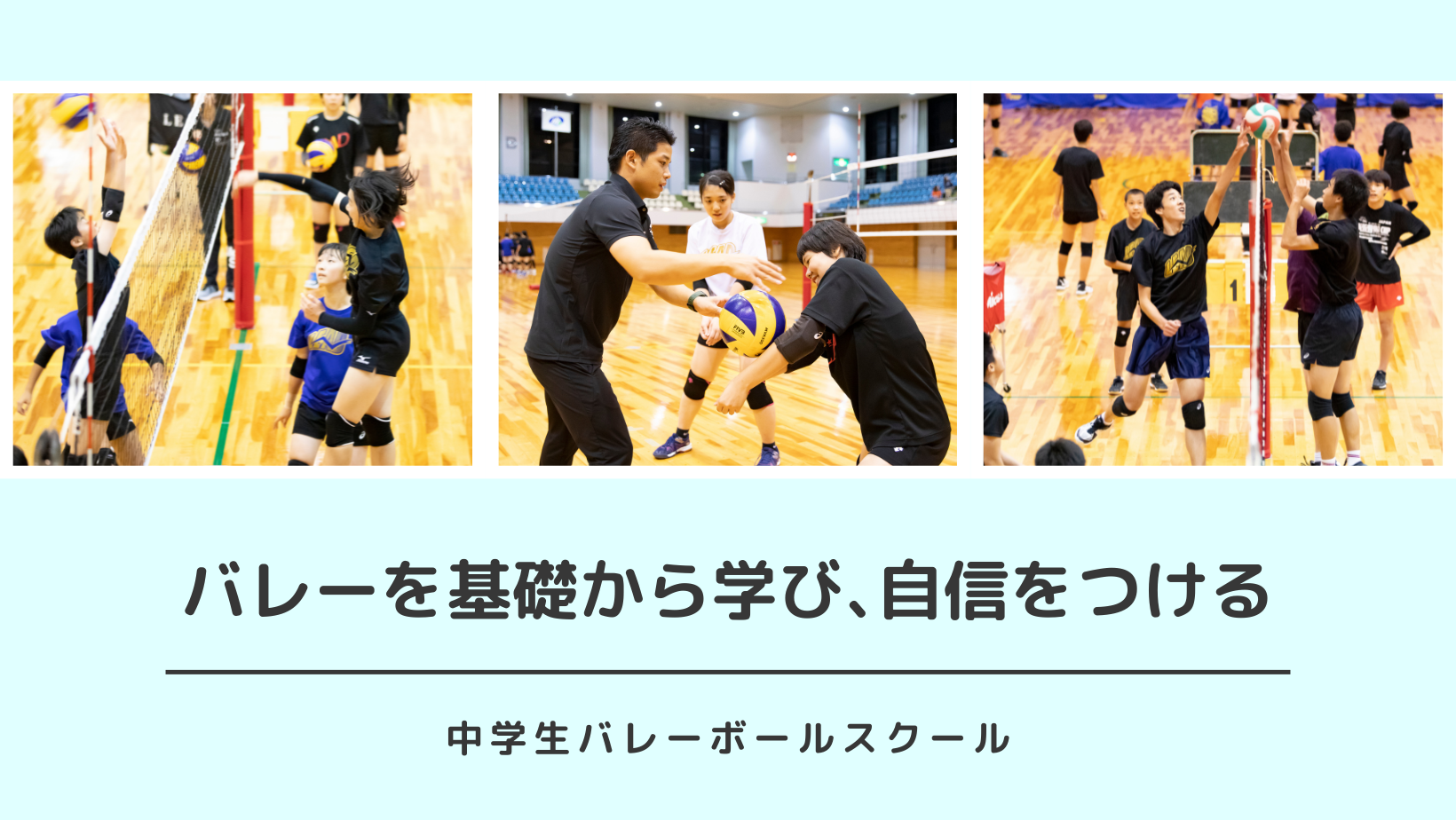

PS.バレーボールの基礎を楽しく学びたい人は、ぜひLEADのバレーボールスクールへ!

↓ ↓ ↓